Nach einem Irrweg scheint Ubuntu auf dem Desktop nun wieder in der Spur – und konzentriert sich auf das, was es früher einmal groß gemacht hat: Bestehendes optisch und bedientechnisch so zu verpacken und zu verbessern, dass das Endergebnis überzeugt. Und es könnte damit sogar Gnome wieder zu mehr Popularität verhelfen.

Ubuntu 18.04 LTS für den Desktopeinsatz

Manche sahen das Ende von Ubuntu schon gekommen, als bekannt wurde, dass die Desktop-Eigenentwicklung Unity zugunsten von Gnome wieder aufgegeben wird. Es schien nicht nur das Eingeständnis zu sein, dass man sich auf dem Desktop gehörig verzettelt hatte, sondern ließ auch Befürchtungen wach werden, dass Anbieter Canonical den Fokus vom Desktop-Linux nehmen könnte, dass Ubuntu als Desktop-Linux nur noch nachrangige Bedeutung hinter Server, Cloud und Internet of Things haben könnte. Und damit gingen dann auch die Grundsatzdiskussionen los: Braucht man Ubuntu überhaupt noch, jetzt, da es nur noch wie alle anderen auf normales Gnome setzt? Die Befürchtungen scheinen unbegründet zu sein. Man kann es vor allem auch ganz anders sehen: Ubuntu überzeugt nach wie vor nicht nur weiter als visuell ansprechendes Desktop-System, sondern kehrt mit dem Wechsel zu Gnome als Benutzeroberfläche auch wieder zu den eigenen Wurzeln zurück.

Kein Ubuntu ohne Gnome, kein Gnome ohne Ubuntu

Seit jeder ist der Sinn und Zweck einer Linux-Distribution eigentlich klar umrissen: Freie Software so zusammenstellen, arrangieren und ergänzen, dass daraus ein benutzbares Ganzes wird. Dieses Ziel versuchen in der Linuxwelt viele auf den verschiedensten Wegen zu erreichen. Ubuntu gelang es dabei vor vielen Jahren, den Massengeschmack zu treffen: Im Grunde nahm es nur den bewährten Debian-Unterbau, legte sich auf Gnome als primäre Oberfläche fest, verpasste dieser eine erdige Optik und sich selbst ein humanistisches Image – und hatte auf einmal so eine Art „Jedermann-Linux“ geschaffen. Das immer wieder gern kolportierte „Linuxjahr“ schien auf einmal keine ferne Utopie mehr zu sein, sondern rückte gefühlt deutlich näher. Mit Ubuntu wurde Linux etwas aus der Nerd-Ecke geholt und auch für diejenigen interessant, die sich zuvor vielleicht nicht an ein Linux herangetraut hätten. Mehr noch: Ubuntu machte Gnome erst so richtig populär – zuvor hatten gerade die Einsteigerdistributionen typischerweise auf KDE gesetzt.

Unity vs. Gnome

Doch dann machte Ubuntu etwas Ungewöhnliches: Ubuntu war die erste große Distribution, die einen existierenden Desktop nicht mehr nur modifizierte, nachdem das Gnome-Projekt begann, die althergebrachten Bedienkonzepte über den Haufen zu werfen. Statt auf KDE oder etwas noch anderes umzuschwenken oder Gnome stark zu modifizieren, schuf man einen eigenen Desktop nach nun ganz eigenen Vorstellungen … MacOS-ähnlicher und weniger windowsartig. Unity war geboren. Und Ubuntu ein Stückchen weniger Distributor und ein wenig mehr Hersteller geworden.

Die Entscheidung war in der Nutzerschaft stark umstritten. Unity hatte durchaus seine Fans, aber viele mochten es auch nicht. Außerdem entstand nun eine Art Lock-in-Effekt: Andere Distributionen versuchten zwar, Unity ebenfalls anzubieten, blieben letztlich jedoch außen vor. Wer Unity wollte, musste zu Ubuntu greifen, und – umgekehrt – wer sich an Unity gewöhnt hatte, fand es nur bei Ubuntu. Damit war ein Vorteil von Linux, die Austauschbarkeit der Distributionen untereinander, dahin – Ubuntu machte sein ganz eigenes Ding. Letztlich war Unity jedoch offenbar nicht der Erfolg, das es hätte werden sollen. Ubuntu kehrte nach 7 Jahren wieder zu Gnome zurück – und damit zu seinen Anfängen: eine Distribution zu sein, die Gnome nach den eigenen Vorstellungen modifiziert.

Ubuntu schleift Gnomes Kanten

Ubuntu macht dennoch im Kern nun wieder das, was es einst groß gemacht hat: Gnome so zu gestalten und voreinzustellen, dass es ein stimmiges Gesamtergebnis abgibt. Und das gelingt den aktuellen Ubuntu-Versionen überaus gut: Unter der Haube war Ubuntu sowieso stets Gnome-lastig geblieben. Dateimanager, Standardprogramme – Gnome ließ grüßen. Am Ubuntu-Bedienkonzept wird allerdings ebenso festgehalten. Ubuntu schafft es, Gnome so zu verändern, dass es sich auf den ersten Blick kaum von der Unity-Oberfläche unterscheidet. Und das, obwohl Gnome eigentlich mit der traditionellen Bedienweise gebrochen hat. Ubuntu ergänzt Gnome nun so, dass es sich wieder klassischer bedienen lässt, bringt den Gnome-Desktop in einen Zustand, der als vertraut gelten kann. Das sind teils nur Kleinigkeiten, doch die machen viel aus.

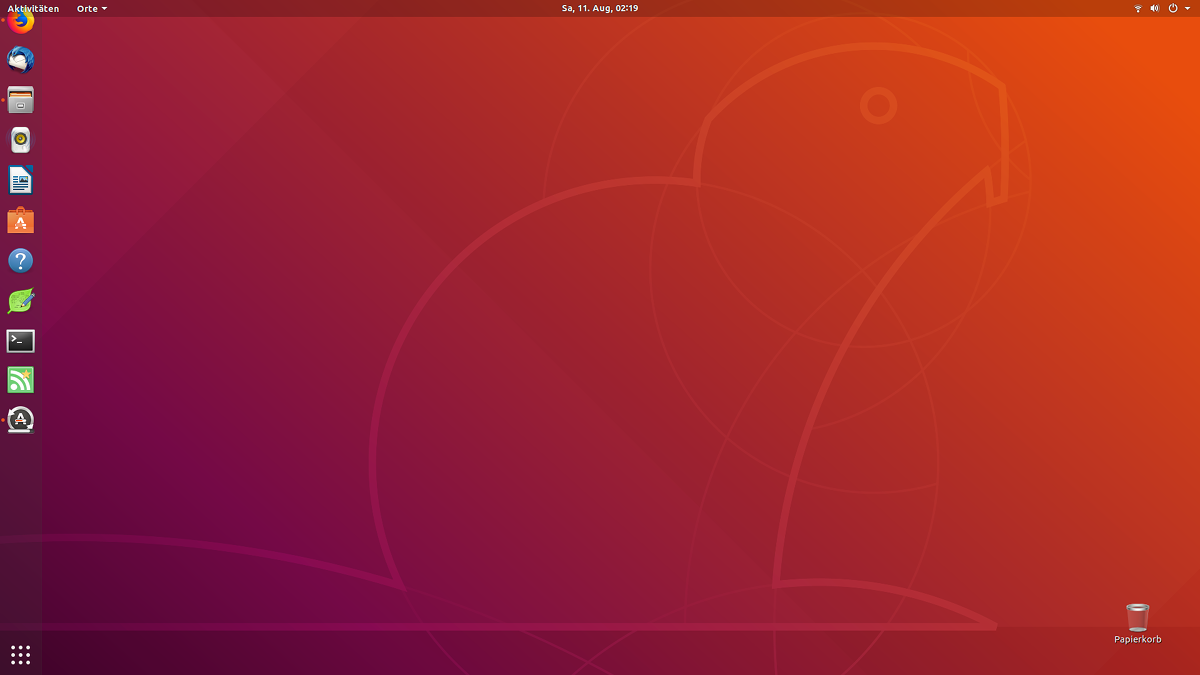

Aufeinander abgestimmte Optik in Ubuntu 18.04

Die sonst düstere obere Leiste kommt transparenter und freundlicher daher, die Größe der Symbole wurde reduziert, wodurch die allein deshalb schon nicht mehr so grobschlächtig wie im Original wirken. Die aktive Ecke hat man deaktiviert. Desktop-Icons sind vorhanden. Das „Panel“ ist nun permanent sichtbar, ohne dass man erst in den Aktivitätenmodus wechseln müsste. Das linke Panel ist im Grunde nur die Erweiterung „Dash-to-Dock“ (die auch mit anderen Distributionen funktioniert), die Ubuntu jedoch quasi in Form eines Forks als hauseigene Erweiterung ausliefert, um sie noch ein wenig weiter auf die eigenen Bedürfnisse anzupassen. Das soll vor allem sicherstellen, dass das Dock immer zur jeweiligen Ubuntu-Version passt. Dazu kommt in der aktuellsten Version ein neues Theme namens Yaru mitsamt aufgefrischtem Iconset.

Win-win-win-Situation

Das Ergebnis kann sich sehen lassen. All die Dinge bei Gnome, von denen man insgeheim „Was soll das?“ denkt, werden von Ubuntu nun so abgeschliffen, dass die Gnome-Shell wieder ein rundum stimmiger Desktop wird – ohne zu Alternativen greifen zu müssen. Ubuntu konzentriert sich wieder auf den Gnome-Desktop und verbessert ihn so, dass er komfortabel zu nutzen ist, behebt und kaschiert die oft allzu radikale Ideen der Gnome-Entwickler. Eben Gnome mit Desktop-Symbolen, sichtbarem Dock, Statusicons und die „richtigen“ Buttons im Fenstertitel. Das hat letztlich für alle Seiten Vorteile: Canonical spart Entwicklungsressourcen für eine Eigenlösung, nutzt die Manpower, die Red Hat und andere ohnehin in die Gnome-Entwicklung stecken, vergrößert damit die Nutzerbasis von Gnome, und die Anwender können bei Ubuntu wieder Original-Gnome nutzen, das sich im Wesentlichen nicht von den Gnomes der anderen Distributionen unterscheidet, und müssen im Zweifel nicht umlernen. Denn mit ein paar Erweiterungen lässt sich praktisch jeder Gnome-Desktop so gestalten, wie Ubuntu ihn momentan ausliefert.

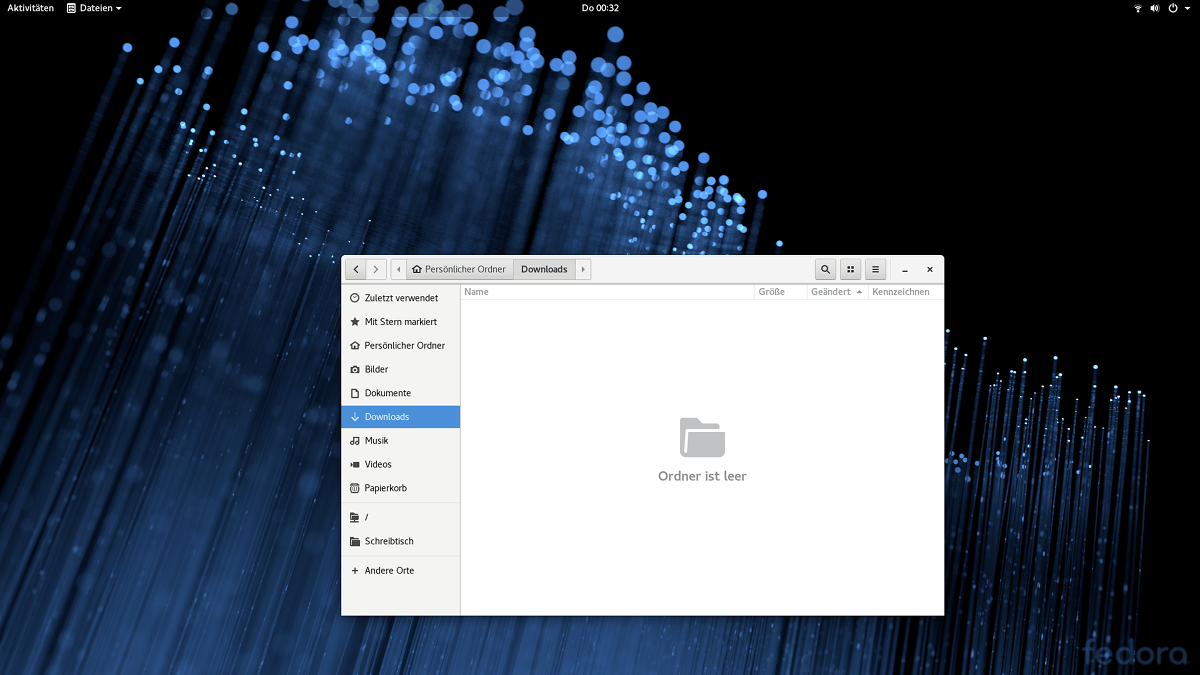

Deutlicher Unterschied: Gnome im Werkszustand bei Mageia 6 …

… und ebenso bei Fedora 28

Ubuntus Sonderweg ist ein Stück weit zu Ende. Man kann Ubuntu jetzt wieder nutzen, ohne in die Lock-in-Effekt-Falle zu tappen, Ubuntu wird dadurch einerseits wieder austauschbarer, andererseits gibt es seine Vorstellung vom Desktop nicht auf und setzt weiterhin Akzente bei der Desktopoberfläche. Während vor allem die großen Distributionen heute Gnome, KDE & Co. fast unverändert „ab Werk“ ausliefern, im Grunde nur noch die Hintergrundbilder austauschen, macht Ubuntu nun wieder das, was einst zum guten Ton bei Distributionen gehörte: die Software nicht nur zusammenzustellen, sondern ihr auch ein stimmiges Erscheinungsbild überzustülpen. Ein gut eingerichtetes Gnome mit attraktivem Design, ohne Mac oder Windows zu sehr zu kopieren, und eine eigene Linie fahrend.

Überzeugend

Damit hätte Ubuntu sogar das Zeug, wieder zum Referenzdesktop, dem „Gesicht“ in der Desktoplinuxwelt zu werden. Es ist, wenn man so will, das schickere Debian, das individuellere OpenSuse, das farbenfrohere Fedora. Und das mit Langzeitunterstützung, ohne die Notwendigkeit, alle paar Monate das System neu aufzusetzen – etwas, auf das man bei Fedora lange wird warten können, was bei OpenSuse mit „Leap“ erst seit kurzem verfügbar und bei Debian traditionell nicht planbar ist. Ubuntu wird daher wieder zu einer Option – für diejenigen, die ohne viel Eigenbastelei ein stimmiges Design auf dem Desktop möchten, ohne sich jedoch gleich in Abhängigkeiten von nur einer Distribution zu begeben.